胸の痛み・息苦しさに要注意!

狭心症の初期症状とは?

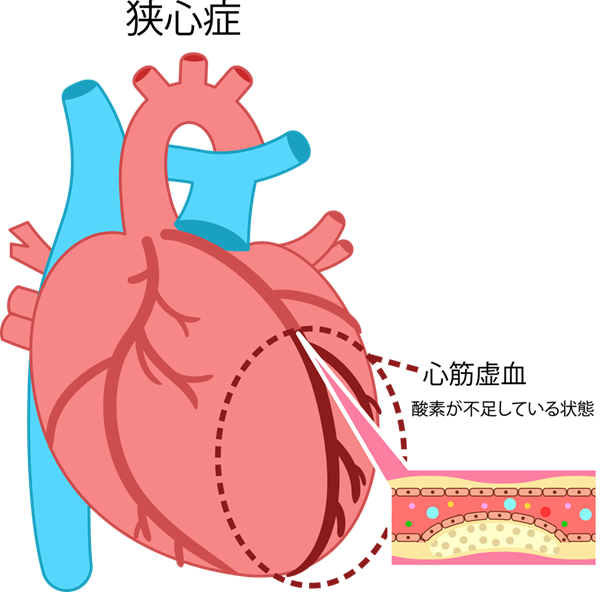

狭心症は心臓の血管が一時的に狭くなることで、心筋に十分な血液や酸素が届かなくなり、胸の痛みや圧迫感などを引き起こす病気です。初期症状を見逃さず、早期に適切な治療を受けることが大切です。

ご自身の身体に起こる変化に注意して、少しでも気になる症状があれば、大阪市の鶴橋駅前よしかわ内科へお早めにご相談ください。

このような症状がある方は

ご相談下さい

- 胸の中央や左胸に、締め付けられるような痛み、圧迫感、重苦しさがある

- 数分間続く胸の痛みが、安静にすると治まる

- 胸の痛みが肩、首、顎、背中、左腕に広がる

- 階段の上り下りや早歩きなど、運動時に胸の痛みが生じる

- 以前は平気だった運動で息切れや疲労感を感じるようになった

- 糖尿病や高血圧、脂質異常症や喫煙習慣がある

など

狭心症について

狭心症は、冠動脈の血流が一時的に低下することによって起こる病気です。

狭心症は、冠動脈の血流が一時的に低下することによって起こる病気です。

狭心症の症状は一時的で、多くの場合すぐに治まる特徴がありますが、適切な治療を受けずに放置すると心筋梗塞へと進行するリスクがあります。

狭心症の分類

狭心症は原因や症状によって、いくつかのタイプに分けられます。それぞれ発生メカニズムや症状の現れ方に特徴があります。

労作性狭心症

労作性狭心症は身体的な運動をした時に症状が現れます。冠動脈の内側が動脈硬化によって狭くなっているため、運動などで心臓の酸素の需要が増えた時に、十分な血液を送れなくなることで発症します。

主な症状・特徴

- 階段の上り下りや早歩きなど、体を動かした時に発生する胸痛

- 数分間(通常3〜5分)続く胸の痛みや圧迫感

- 感情の高ぶりやストレス、寒冷時にも症状が誘発されることがある

- 症状の強さは運動の激しさに比例することが多い

冠攣縮性狭心症

冠攣縮性狭心症は、冠動脈が一時的にけいれんを起こして狭くなることで発生します。労作性狭心症と異なり、安静時やリラックスしている時にも起こるのが特徴です。

主な症状・特徴

- 夜間や早朝に突然発生する強い胸痛

- 安静時や睡眠中に現れることが多い

- 数分間で自然に治まることが多い

- 呼吸困難を伴うことがある

- 喫煙によりけいれんの頻度が増す

不安定狭心症

不安定狭心症は症状が悪化している状態で、緊急の治療が必要な状態です。通常の労作性狭心症よりステージが進行した状態であり、安静時でも発作が起こったり、今までより少ない労作で症状が出たり、痛みが強くなったり長く続いたりするようになります。

主な症状・特徴

- 安静時にも胸の痛みや圧迫感が現れる

- 症状の頻度や強さが増す

- 持続時間が長くなる

- 心筋梗塞へ移行するリスクが高い

微小血管狭心症

微小血管狭心症は冠動脈の主要な枝ではなく、小さな血管に問題がある場合に発生します。冠動脈造影検査で主要な冠動脈に狭窄が見られないにもかかわらず、狭心症の症状を示す点が特徴です。

主な症状・特徴

- 胸の痛みや圧迫感が持続する

- 安静時や軽い運動時にも症状が現れる

- 検査で明らかな冠動脈の狭窄が見られない

- 女性に多く発症する傾向がある

狭心症の原因

狭心症の主な原因は、動脈硬化による冠動脈の狭窄と冠動脈のけいれんです。これらが起こる要因として喫煙や高血圧、糖尿病や肥満、ストレスなどの生活習慣があります。

狭心症になりやすい人の特徴

狭心症は誰にでも起こる可能性がありますが、いくつかの要因によって発症リスクが高まります。特に生活習慣病や家族歴などが関連しています。

狭心症は誰にでも起こる可能性がありますが、いくつかの要因によって発症リスクが高まります。特に生活習慣病や家族歴などが関連しています。

以下の当てはまる方は狭心症のリスクが高いと考えられています。

- 高血圧、高脂血症、糖尿病などの生活習慣病がある

(未治療やコントロール不良であれば高リスク) - 喫煙習慣がある(過去の喫煙歴も含む)

- 肥満(特に内臓脂肪型肥満)がある

- 運動不足の生活を送っている

- 過度のストレスを抱えている

- 偏った食生活(高脂肪、高塩分の食事)を続けている

- 睡眠時無呼吸症候群がある

- 過去に心筋梗塞を経験している

など

狭心症の検査

血液検査

血液検査では、心筋への負担を示すトロポニンやCK-MB、コレステロール値や血糖値などを測定します。

血液検査では、心筋への負担を示すトロポニンやCK-MB、コレステロール値や血糖値などを測定します。

心電図

心電図検査では、心筋の虚血や過去の心筋梗塞の有無などを確認することができます。しかし、狭心症は発作時のみ心電図に変化が現れることが多いため、症状がない時の心電図検査では異常が見られないこともあります。

心電図検査では、心筋の虚血や過去の心筋梗塞の有無などを確認することができます。しかし、狭心症は発作時のみ心電図に変化が現れることが多いため、症状がない時の心電図検査では異常が見られないこともあります。

心臓超音波検査

(心エコー検査)

心臓超音波検査(心エコー検査)は、超音波を使って心臓の形や動きを観察する検査です。この検査では心臓の筋肉(心筋)の厚さや動き、心臓の弁の状態や心臓の収縮力などを評価することができます。

心臓超音波検査(心エコー検査)は、超音波を使って心臓の形や動きを観察する検査です。この検査では心臓の筋肉(心筋)の厚さや動き、心臓の弁の状態や心臓の収縮力などを評価することができます。

心臓CT検査

心臓CT検査は心臓と血管の立体画像を映し出し、冠動脈の狭さや硬さ、心筋の異常や心臓の形態異常などを調べることができます。

心臓カテーテル検査

(冠動脈造影検査)

カテーテルインターベンションは、狭くなった冠動脈を広げる治療方法です。代表的な方法として、バルーンを用いて狭窄

部位を拡張する方法や、ステントを留置して血管を広げたままにする方法があります。

(治療後は生涯血サラサラにする薬を内服する必要があります。)

狭心症の治療

狭心症の治療は、症状の改善と心筋梗塞の予防を目的として行います。治療方法には生活習慣の改善や薬物療法、カテーテルインターベンションや冠動脈バイパス手術などがあります。

当院では、カテーテルインターベンションを要すると判断した患者さんに対しては、専門医療機関をご紹介しています。

薬物療法

薬物療法では主に硝酸薬やβ遮断薬、カルシウム拮抗薬などを用いて、心臓への血流を改善したり、血圧を下げたりして心臓の負担を軽減します。

薬物療法では主に硝酸薬やβ遮断薬、カルシウム拮抗薬などを用いて、心臓への血流を改善したり、血圧を下げたりして心臓の負担を軽減します。

カテーテルインターベンション

カテーテルインターベンションは、狭くなった冠動脈を広げる治療方法です。代表的な方法として、バルーンを用いて狭窄部位を拡張する方法や、ステントを留置して血管を広げたままにする方法があります。

(治療後は生涯血サラサラにする薬を内服する必要があります。)

狭心症の再発予防には

生活習慣の改善が重要

狭心症の再発や予防には、動脈硬化の進行を抑えることが基本です。生活習慣を見直し、食事や運動、禁煙や服薬管理の徹底が大切です。

食事のポイント

- バランスの良い食事を心がける

- 低脂肪・低塩分・高繊維の食品を選ぶ

- 魚、大豆、野菜、海藻類、きのこ類、全粒穀物を積極的に摂る

- 肉類や動物性脂肪の摂取を控える

- 甘い飲み物やお菓子をできるだけ避ける

- 早食いを避け、夜遅い時間の食事を控える

- 高血圧の方は「減塩」、肥満や糖尿病の方は「摂取エネルギーの調整」が重要

適度な運動を習慣に

- 無理のない範囲で、定期的に体を動かす

- 速歩・ウォーキング・ジョギング・水泳などの軽い有酸素運動を30分以上、週3~4回行う

禁煙

- たばこは血管を収縮させ動脈硬化を進行させるため、禁煙を目指す