息切れ・胸の圧迫感・左腕の

痛み…心筋梗塞の症状チェック

心筋梗塞の主な症状は強い胸の痛みや圧迫感です。冷や汗(脂汗)を伴うことも多く、この痛みは安静にしていても改善せず、30分以上持続する胸痛が特徴的です。

また、痛みは肩や顎(歯)、背中、腕(左腕が多い)にまで広がることもありますが、すべての人が同じような症状を示すわけではありません。特に高齢者や糖尿病などの基礎疾患がある方は、症状が自覚しにくい場合やなんとなく体調が優れないなどの非典型的な症状が出る場合もあるため注意が必要です。

心筋梗塞を疑う主な症状には以下のようなものがあります。

- 胸の中央に感じる強い痛みや圧迫感、締め付け感

- 腕や肩、顎、歯、首や背中への痛みの放散

- 冷や汗(脂汗)

- 吐き気、嘔吐

- 極度の疲労感やめまい、失神

- 息切れや呼吸困難

これらの症状が現れた場合、特に複数の症状が同時に現れる場合はできるだけ早く医療機関を受診しましょう。場合によっては、すぐに救急車を呼ぶことも重要です。

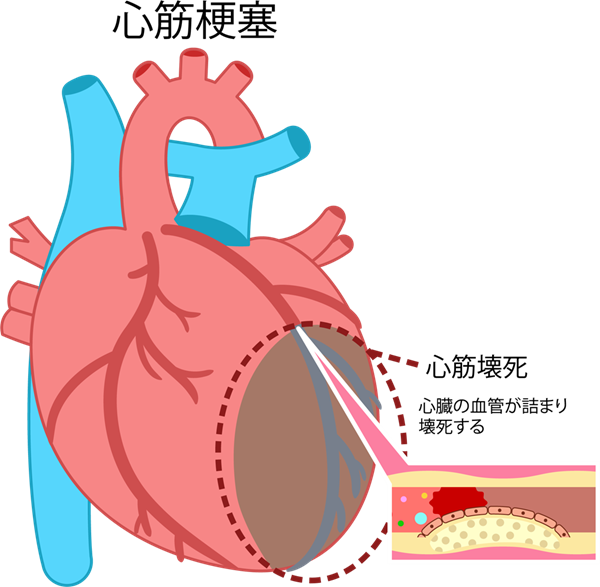

心筋梗塞について

心筋梗塞とは、心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が突然閉塞し、心筋に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなることで心筋が壊死してしまう病気です。症状として激しい胸の痛みや圧迫感が現れ、冷や汗や吐き気を伴うことが多いです。

心筋梗塞とは、心臓の筋肉に血液を送る冠動脈が突然閉塞し、心筋に十分な酸素や栄養が行き渡らなくなることで心筋が壊死してしまう病気です。症状として激しい胸の痛みや圧迫感が現れ、冷や汗や吐き気を伴うことが多いです。

また、閉塞した冠動脈の場所によっては広い範囲の心筋が壊死し、早期に適切な治療が行われないと細胞の壊死が進行し、急激な心機能の低下から突然死することも少なくありません。

心筋梗塞の主な原因は動脈硬化で、動脈硬化を進行させる要因として高血圧や糖尿病、喫煙や脂質異常症などがあります。

心筋梗塞の原因

心筋梗塞は主に冠動脈が突然詰まることが原因です。血管の内側に脂質などが溜まってできたプラークと呼ばれる塊が問題となることが多く、血管の中にできたプラークが何かのきっかけで突然破れると血栓ができて血管を塞ぎ、心筋梗塞が起きるのです。

心筋梗塞はプラークの破裂以外にも、冠動脈が急に縮む冠攣縮(かんれんしゅく)や、冠動脈自体に炎症が起きることが原因となる場合もあります。

また、大動脈が裂ける大動脈解離や、心臓の中でできた血の塊が冠動脈を詰まらせることもあります。

心筋梗塞は狭心症から

進行するとは限らない?

心筋梗塞は狭心症の悪化から生じると考えられていましたが、実際は狭心症の症状を経験せず、心筋梗塞を発症することも多いことがわかっています。

狭心症の中でも安定狭心症と呼ばれるタイプは、心臓の血管が半分以上狭くなると安静にしている時は何ともなくても、運動したり階段を上ったりすると胸が痛くなったり締め付けられる感じがします。

ところが心筋梗塞では、血管が半分も狭くなっていなくてもプラークが破れて血栓ができ、血管が詰まってしまうことがあります。血管の急な収縮や炎症など、動脈硬化以外の原因による心筋梗塞も狭心症の症状なしに突然起こることもしばしばあります。

心筋梗塞の検査

血液検査

血液検査では、心筋が傷ついた時に血液中に放出されるトロポニンやクレアチンキナーゼなどの値を調べます。これらの数値が上昇していると、心筋が傷ついている可能性が高いと判断できます。

血液検査では、心筋が傷ついた時に血液中に放出されるトロポニンやクレアチンキナーゼなどの値を調べます。これらの数値が上昇していると、心筋が傷ついている可能性が高いと判断できます。

心電図

心筋梗塞が起きると心臓の特定の部分の血流が途絶え、その部分の心筋が正常に機能しなくなります。その際に現れる特徴的な波形の有無を調べます。

心筋梗塞が起きると心臓の特定の部分の血流が途絶え、その部分の心筋が正常に機能しなくなります。その際に現れる特徴的な波形の有無を調べます。

心臓超音波検査

(心エコー検査)

心臓超音波検査(心エコー検査)では、心臓の壁の動きや弁の状態などを確認できます。心筋梗塞が起きると心臓の特定の部分の壁の動きが弱くなったり、動かなくなったりする点が特徴です。

心臓超音波検査(心エコー検査)では、心臓の壁の動きや弁の状態などを確認できます。心筋梗塞が起きると心臓の特定の部分の壁の動きが弱くなったり、動かなくなったりする点が特徴です。

心臓カテーテル検査

(冠動脈造影検査)

心臓カテーテル検査は、心臓へと到達させたカテーテルから造影剤を注入し、冠動脈の詰まりが起きている場所と程度を調べる検査です。

心筋梗塞の治療

心筋梗塞の治療は、大きく分けて「薬物療法」と「カテーテル治療」の2つがあります。

急性期はできるだけ早く血流を回復させることを優先し、その後は再発予防や心機能の回復、維持を目指した長期的な治療に移行します。

生活習慣の改善・薬物療法

心筋梗塞の治療では、禁煙や適度な運動、バランスの良い食事や体重管理など、生活習慣の改善が重要です。

心筋梗塞の治療では、禁煙や適度な運動、バランスの良い食事や体重管理など、生活習慣の改善が重要です。

薬物療法では、抗血小板薬や抗凝固薬を使用して血液を固まりにくくし、新たな血栓の形成を防ぎます。

カテーテルインターベンション(PCI)による治療

カテーテルインターベンション(PCI)とは、詰まった冠動脈を再び開通させるための治療方法です。

カテーテルを血管の閉塞部位まで到達させ、カテーテルの先端にあるバルーンを膨らませて血管を広げます。多くの場合、ステントを留置して血管が再び狭くなるのを防ぎます。

当院ではPCIなどの高度な治療が必要と判断した場合、速やかに専門医療機関をご紹介します。

心筋梗塞の危険因子とは?

(高血圧・糖尿病・肥満など)

心筋梗塞の主な危険因子は生活習慣病です。高血圧は血管を硬化させ、糖尿病は高血糖により動脈にダメージを与えます。内臓脂肪の蓄積は血栓形成を促し、脂質異常症や高尿酸血症も動脈硬化を進行させます。喫煙やストレス、うつも発症リスクを高めます。

心筋梗塞の主な危険因子は生活習慣病です。高血圧は血管を硬化させ、糖尿病は高血糖により動脈にダメージを与えます。内臓脂肪の蓄積は血栓形成を促し、脂質異常症や高尿酸血症も動脈硬化を進行させます。喫煙やストレス、うつも発症リスクを高めます。

加齢や家族歴も重要な危険因子です。高血圧や糖尿病がある方は適切な治療を継続し、日常生活の改善を心がけましょう。